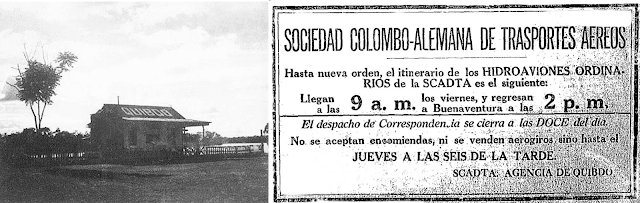

-4 relatos de Manuel Zapata Olivella-

Entre 1943 y 1947, cuando le faltaba

poco para su grado como Médico en la Universidad Nacional de Colombia, Manuel

Zapata Olivella emprendió uno de sus vagamundajes más extensos,

prolíficos y aventureros, el cual lo condujo a Centroamérica y México, hasta la

frontera con Estados Unidos, luego de una expedición que cubrió regiones entonces

ignotas de Colombia, como Buenaventura urbana y rural, y el Pacífico chocoano, incluyendo

una travesía desde Nuquí, en busca del río San Juan para llegar hasta Istmina y

de allí seguir a Quibdó, desde donde partiría en un vapor hasta Cartagena, detrás

de cuyas murallas, en palabras del propio autonombrado vagabundo, “el hogar

paterno me esperaba para que rindiera cuentas por mi vagabundaje”.

Manuel Zapata Olivella narró -con

el alma en la mano- el conjunto de esta aventura en un libro de relatos de

viaje titulado Pasión vagabunda, originalmente publicado en 1949 y reeditado

en el 2020,

como parte de la conmemoración del Año Manuel Zapata Olivella, declarado por el

Ministerio de Cultura, en homenaje al centenario de su nacimiento. El

Guarengue ofrece a sus lectores cuatro relatos de Pasión Vagabunda que

dan cuenta del paso de este insigne ser por tierras pacíficas y chocoanas,

como parte de su periplo vital, de aquella aventura material y espiritual de un

Zapata Olivella que entonces buscaba en la vagamundería algo de sentido para

sus profundas desazones y sus tormentos ontológicos, que desembocarían en su

Changó El gran putas.

Su exigua estadía en

Buenaventura, incluyendo el hambre, la dormida en la banca de un parque y su

sorpresivo nombramiento como médico de Nuquí están narrados en Tras las

huellas del difunto, en donde -de modo vívido y conmovedor- Zapata Olivella

nos muestra la precariedad de la vida de un puñado de hombres y mujeres tan

cotidianamente cercanos a la muerte que ni la ciencia médica puede auxiliarlos,

pues “la enfermedad era superior al médico… [y] …nada podría hacer un Pasteur o

un Koch con los implementos de que disponía y sin medicinas”.

En Oro y miseria, Zapata

Olivella relata su intensa navegación en búsqueda del río San Juan, desde Nuquí,

y su llegada a Istmina, en donde contrasta la abundancia de “las grandes

compañías mineras norteamericanas” con “la explotación, la esclavitud y el

hambre de los mineros”.

Allí, en Istmina, nuevamente el

azar juega a favor del vagabundo Zapata Olivella, esta vez para situarlo como

médico en el Hospital Eduardo Santos y como su director por dos días, gracias al

doctor Abel Ballesteros, el médico de planta, quien, procedente de Bogotá, “cuando

supo que necesitaban a un voluntario para enfrentarse a las selvas chocoanas,

ya no en calidad de médico, sino como misionero abnegado, aceptó el cargo que

todos rechazaban”. Este episodio está narrado en El cirujano de los negros.

Finalmente, en Retorno al

hogar, Manuel Zapata Olivella relata su arribo a Quibdó, desde Istmina, su

encuentro con los eternos aguaceros y con la vastedad imponente y apacible del

Atrato, donde “los mismos panoramas hermosos, la misma afluencia de gente de

color, las mismas enfermedades y la misma miseria herían mis pupilas asombradas”. Relata, igualmente, su viaje de regreso a Cartagena.

JCUH

********************************************************

Tras la huella del difunto

Manuel Zapata Olivella

Tres amigos que ya no me abandonarían me espolearon esa

noche: el hambre, el frío y las lluvias. Cuando toda posibilidad de escape

hacia el mar fue imposible, regresé la vista atrás, sobre el pequeño poblado

que no había visto en mi carrera hacia el muelle. Buenaventura es una ciudad alegre,

matizada de colores, sol y agua. En torno a la bahía las casas de los ricos y

las oficinas públicas; más allá, sobre una pequeña colina, se aglomeran en

desorden las viviendas humildes, a veces de barro, otras de madera. Instintivamente

dirigí mis pasos sobre la barriada pobre, de cuyo seno brotaba el sonsonete de

un tamboreo.

Noche negra, fiesta de abolengo africano que, olvidada de la

historia, florecía en ancestros telúricos. Los cultivadores del plátano, del

arroz y la caña, los negros del Pacífico, se habían reunido ese sábado para bailar

el “currulao”. Los instrumentos, la danza y los bailarines tenían las huellas

africanas. Una marimba de madera, dos tambores, uno pequeño que se permitía un

parloteo, y otro grande, casi con un metro de diámetro, de piel dura, que

mantenía el ritmo monótono del baile. En torno a esta orquesta primitiva

circulaban los cantores, hombres y mujeres, atormentados por la atracción del

canto que los emborrachaba como la luz del escarabajo.

Traté de confundirme con aquellos hermanos, pero mis pies no

pudieron trenzar el ritmo, en apariencia fácil, de los bailarines. Muchos de

ellos se reían de mi testarudez, pero otros, los ancianos, me miraban con

cierta desconfianza, celosos de sus ritmos ante los extraños. La baraúnda se

celebraba debajo de un techo de zinc en un inmenso corredor con pretensiones de

mercado. En torno a la gente que libaba alcohol con desesperación, menudeaban

los puestos de comida en donde se fritaba el pescado apetitoso, los chorizos y

la carne salada. El hambre un poco adormecida por la emoción del baile, se

despertó al golpe de la brisa preñada de marisco. Me acerqué a los comensales

en espera de una posta de pescado obsequiada o de cualquier otro presente; pero

aquellos hombres comían, hablaban y gesticulaban haciendo caso omiso de mis miradas,

insistentes y alucinadas, como las de los perros que se escurrían por entre mis

piernas.

Cansado por el largo viaje y acosado por el sueño, me alejé

de la barriada en fiesta en busca de un parque. Sobre el primer escaño estiré mis

músculos con la esperanza de soñar con un banquete sanchopancesco. En la

madrugada el frío comenzó a aterirme y con dificultad me movía en la escasa

superficie de la banca, dura y fría a la vez. El cielo se preñó de nubarrones y

una ventisca venida del mar remojó mis ropas. En otras circunstancias hubiera

huido con tiempo del aguacero que se insinuaba, pero sólo lo hice cuando la

lluvia abundante anegó el parque y alrededores. Corrí hasta las oficinas del

correo y en el umbral volví a estirar mi anatomía.

Los primeros peatones me despertaron. El día era

esplendoroso, perfumado por la brisa del mar. Una sola obsesión perturbaba mi

mente: comer. Las horas fueron pasando sin el manjar apetecido y, ya entrada la

noche, me dispuse a pasar otro banquete en sueños. La misma hambre me impedía

pensar sobre mi destino. Atropelladamente me circundaban las ideas de viajes

fantásticos como los de Simbad, pero todos ellos se suicidaban sin el hechizo

oriental. Esa noche llegué a una conclusión: visitaría la Dirección de Higiene.

A la mañana siguiente penetré hasta el despacho del director

y me identifiqué como estudiante de la Universidad Nacional. Para excusar mi

mal pergenio, inventé no sé qué historia, pero lo cierto fue que el facultativo

me acogió con muestras de gran entusiasmo, cosa que vine a explicarme más

tarde. Me presentó a otros colegas, uno de los cuales se creía un sabio

olvidado por la injusticia de los hombres. Este último me llevó a su

laboratorio, en donde me mostró algunas placas microscópicas de sus supuestos

grandes descubrimientos.

Al día siguiente asistí a un funeral inesperado. Todo el

mundo en la Dirección de Higiene vestía de blanco riguroso y de corbatas

negras. Después marchamos en un carro hasta el puerto, en donde sin pompa ni

gloria, descendieron el cadáver de un médico, víctima de no sé qué enfermedad,

en ejercicio de su profesión. Cuando dejamos en buena paz al colega, el

Director me sorprendió con esta buena nueva:

—Mi querido doctor, usted es un hombre afortunado. Ayer no

sabía cómo ayudarlo, pero ahora creo que puede reemplazar al difunto.

Acepté sin vacilaciones y esa misma tarde partía hacia la

costa del Chocó a un punto perdido en la selva, llamado Nuquí. La gasolinera se

desprendió rápidamente del puerto, sin que aún supiera yo a qué aventura me

enfrentaba. Después de veinte horas de camino, siempre bordeando el panorama de

arrecifes en donde las olas se estrellaban con enjundia salvaje, entramos a una

pequeña bahía adornada de cocoteros. Toda la población corrió a recibirnos: un

puñado de hombres famélicos, desarrapados y sombríos.

—¿Usted es el nuevo doctor?

—El otro se murió de fiebre porque era blanco. Pero usted

resistirá lo mesmo que nojotros.

—Allí, doctor, al pie de la quebrada está su casa.

Yo respondía con una sonrisa imborrable, única. La

gasolinera se alejó y cuando la vi perderse en el horizonte marino, comencé a

darme cuenta de la situación en que quedaba. Todas las personas me saludaban

con muestras de simpatía desde las puertas de sus casas. Noté que los adultos

se movían con pereza; parecían fantasmas clavados en la tierra. Después supe que

eran pianosos, reumáticos, palúdicos y parasitados, que vivían merced a esa

obstinación de la raza negra queriendo sobrevivir al trópico.

La casa de mi antecesor era de madera, desmantelada por las

lluvias y las tormentas. Pude ver arrinconadas muchas botellas de ron vacías, revueltas

con muestras de medicina, algodón y ampolletas. El olor del lugar me era

conocido. Di varios pasos y recorrí con ellos los estrechos límites; me acerqué

al botiquín y lo hallé vacío, busqué inútilmente un microscopio, pregunté por

una jeringa al encargado de la casa, solicité agua, pedí jabón. Allí no había

nada y mucho menos un botiquín médico. No obstante, esa noche soñé despierto el

sueño más bello de mi vida. Ya que el destino lo quería, sería un nuevo

Livingston en aquella aldea. Con paciencia y abnegación me convertiría en el

apóstol de aquellos negros enfermos, abatidos por la inclemencia y el abandono.

A la mañana siguiente di comienzo a mis tareas, limpiando la

casa y recibiendo a la mayor parte de la población de Nuquí. En un libro

manchado que sirviera para cuentas, fui apuntando los nombres de los enfermos y

en frente, su mal. ¿Estaba seguro de mis diagnósticos? No. ¿Qué importaba eso?

Entonces supe cuánto desatino tenían mis profesores, que, convertidos en

fiscales, acosaban a los alumnos para sorprenderlos en la primera falla, la más

minúscula, al recitar las características de una enfermedad. Repito que nada de

eso importaba. Allí estaban Diego López, Juan Marroquín, Eustasia Mosquera y

otros, todos pianosos, todos palúdicos, todos reumáticos, todos con el hígado

agrandado, todos con el bazo gigante, todos con diarreas, todos con hambre.

¿Para qué servía un diagnóstico? Lo esencial era tener un poquito de valor y de

sentido común, que desgraciadamente, y aún no me lo perdono, no tuve frente a

tales desgraciados.

Con los primeros muertos me sentí vencido. La enfermedad era superior al médico. Desde luego que nada

podría hacer un Pasteur o un Koch con los implementos de que disponía y sin

medicinas. Pero confieso que más que la impotencia, el gusano del

vagabundaje carcomía la abnegación por redimir a mis hermanos. Una noche,

atormentado por la fiebre o la alucinación, registré entre las botellas de mi

antecesor en busca de un trago de aguardiente. Mientras reparaba a la luz de la

lámpara cada una de las botellas vacías, comprendí cuál había sido la enfermedad

del heroico médico, abandonado en tales soledades. La impaciencia, la

conciencia de no poder enfrentarse al mal, tal vez un fracaso operatorio o un

pinchazo de mosquito, lo llevaron hasta allí, hasta el aguardiente, en busca de

un alivio transitorio que, a fin de cuentas, se convirtió en definitivo.

|

Manuel Zapata Olivella en su época de estudiante

de Medicina en la Universidad Nacional

de Colombia. Foto con dedicatoria para su madre.

Tomada de: MZO Abridor de Caminos. https://manuelzapataolivella.co/galeria-mzo/

|

Quince días después, en la visita periódica que hacía la

gasolinera a las poblaciones costaneras, presenté mi renuncia ante el capitán.

Se mostró asombrado, no de la renuncia, si no de mi

resolución de quedarme.

—¿Qué piensa usted hacer?

—No sé exactamente. Pero me quedo.

Sí lo sabía, pero no quise desnudarme en confesiones. Ya

bastante tenía con los consejos de algunos ancianos en la aldea que me pidieron

desistiera de mis planes, pues consideraban que era empresa de nativos, no de

civilizados. Esa misma mañana me puse en marcha. Junto con dos de los más

robustos mozos, emprendimos la jornada a lo largo de la costa y a través de la

selva para alcanzar las márgenes del San Juan.

Me sentía capaz de rivalizar con un Bolívar o un Ulises.

Cruzar la selva chocoana para caer al istmo, era en mi mente afiebrada, una

minúscula odisea. Cargado de provisiones y sin otra arma que el profundo

conocimiento que mis guías tenían de la región, fuimos andando por el invisible

camino de la selva. ¡Cómo olvidar tantas emociones! La naturaleza bravía,

mostrando sus colmillos de barro, sus ojos de clorofila, sus cabelleras de

lluvias sin fin y su cuerpo moreno, invisible, pero presente en cada paso.

Confieso que ante la belleza del espectáculo, bajo la impudicia del agua y el

paisaje, me sentí muy lejos del tigre, de la serpiente y del tapir que tanto

mencionaran para amedrantarme. Dos días de camino y una noche de descanso en

una aldea de los indios cilanes, perdidos entre la maraña de bejucos y las

caravanas de corozos, me condujeron al San Juan. Luego en canoas fui

ascendiendo hasta Istmina, población cuyo nombre recuerda el canal que abrió en

sus inmediaciones un cura para unir a los dos océanos. Ubicada en el estrecho

istmo que separa las cabeceras de los ríos San Juan y Atrato, que corren en sentido

contrario, el primero hacia el Pacífico y el otro hacia el Atlántico, esta zona

del Chocó ha sido la más traficada desde los tiempos de la conquista

española. Hoy puede verse en ella lo característico de la región: por un lado, las grandes compañías mineras norteamericanas, dragando los

ríos y afluentes en busca de los metales preciosos que abundan en su cieno y

por otro la explotación, la esclavitud y el hambre de los mineros que no

alcanzan a cubrir con el mezquino salario el pago de su manutención ni las

medicinas para curarse de los males endémicos.

El pian, como he dicho, hace estragos en toda la población.

Aquí como en ninguna otra parte de Colombia, los hombres sufren de deformación

de los huesos, los dolores lacerantes, las úlceras o pianomas abiertos que a la

vez que hacen sufrir son foco de contagio. Por otra parte, los parásitos, el paludismo

y el reumatismo que adquieren a la orilla de los ríos, sacando el oro y el

platino en batehuela, completan el cuadro ignominioso de su esclavitud. Viven

nadando en oro, pero este no les sirve ni para alimentarse, manteniéndose de

plátanos y queso en una región donde la carne es un lujo.

Cuando llegué al Chocó, las compañías mineras, apoyadas por

la Institución Rockefeller, pregonaban una batida general contra el pian y el paludismo.

No pasaba de ser una farsa; el bismuto y la metoquina, aun cuando llegaran por

toneladas, no podían aniquilar tales padecimientos, hijos del bajo nivel de

vida a que se esclaviza el minero. Ya podían llevar los pesados fardos de

medicinas, que los pianosos y palúdicos se multiplicarían con su ritmo

ascendente, aniquilador. Afortunadamente para mí, en Istmina, estuve lejos de

aquella asquerosa máscara que ennoblecía a las compañías norteamericanas ante

los ojos de la nación.

Al enterarme de que había en el lugar un hospital del

gobierno colombiano, me dirigí a él con la esperanza de hallar alojamiento. Más

que eso encontré comprensión, trabajo y humildad. Al frente del Hospital "Eduardo

Santos", estaba el doctor Abel Ballesteros,

desde hacía cuatro años, desde su fundación. Para él no fue necesario que

mostrara mi carnet de estudiante de medicina. A su vez había huido de la

capital, en donde las envidias e intrigas profesionales le cerraban las puertas

de las salas de cirugía. Cuando supo que necesitaban a

un voluntario para enfrentarse a las selvas chocoanas, ya no en calidad de

médico, sino como misionero abnegado, aceptó el cargo que todos rechazaban.

—Cuando salí de Bogotá, me dijo, todos mis enemigos se

alegraron. Sabían que no volvería con vida, o por lo menos, con una

esplenomegalia.

Dispuesto a triunfar, el joven cirujano se dedicó con

estoicismo a la profesión.

No contaba entonces la región con el hospital que había yo encontrado

y en aquel medio bárbaro se dedicó a practicar la más primitiva cirugía. A

media noche, bajo los aguaceros, de a pie por sendas infectadas de víboras,

llevaba el alivio de su ciencia a los negros refugiados en la selva.

Muchos años después el gobierno se decidió a fundar el

hospital, y para el cirujano comenzó una nueva odisea, enseñando a enfermeras, convenciendo

a los nativos de la necesidad de las operaciones, hasta que la sala de cirugía

fue ocupada diariamente. Úteros, próstatas, riñones y estómagos; las más

arriesgadas intervenciones fueron practicadas allí, en mitad de la selva, sin

más recursos que mucha higiene y gran valor.

“Para esta gente soy algo más que un médico”, me dijo un

día. Bastaba ver la cara que ponían sus enfermos para comprender que estaba en

lo cierto. Ante este hombre me fue fácil confesarme. Le hablé de mis ambiciones

literarias, de mi desaliento en la patria, de la fiebre de vagabundaje y otras cosas

que él supo comprender. Antes de que yo abandonara definitivamente la carrera

médica, quiso pedirme un favor. Hacía mucho que no iba a la capital de la

Intendencia, Quibdó, y quería aprovechar mi visita para encomendarme por

algunos días la dirección del hospital, pues tenía diligencias urgentes que

realizar allí.

Jamás pude haber imaginado que en mi ruta de vagabundo iba a

ser honrado con aquel título honorífico. Aunque la medicina no me atraía, por aquel

hombre yo hubiera hecho lo que necesitara y algo más. Estuve, pues, frente a 58

enfermos durante unos días. No pude dormir con la preocupación de tener bajo mi

responsabilidad la vida de tantos desgraciados. Días y noches, vigilaba atento

sus pulsos, sus dolores, sus quejas. Para ellos debí ser un ángel, pero me

sentía el más diabólico de los tormentos. Dos días después, al regresar mi

amigo, pude ofrecerle con orgullo el producto del primer parto que había

realizado sin ayuda alguna.

—Este pícaro, doctor, se dio la satisfacción de darme el

susto más grande de mi vida —le dije, entregándole al recién nacido.

—Llevará su nombre. Se lo prometo.

Al dejar a aquel apóstol quedé vivamente impresionado. Desde

entonces he llevado el firme propósito de recoger sus experiencias, las mismas

de todos los médicos rurales que a diario, lejos de los cómodos laboratorios y de

las envidias profesionales, hacen de la medicina más que una ciencia, un martirologio

que sólo puede recompensar el agradecimiento desmedido de los infelices

campesinos que se han visto rescatados de la muerte por una incisión audaz y

oportuna.

|

Foto: MZO Abridor de caminos.

https://manuelzapataolivella.co/galeria-mzo/ |

De Istmina a Quibdó hice un viaje azaroso en champán. Jamás

había estado en una región donde lloviera tanto. Día y noche se dejaba caer la

lluvia abundante. No existían techos ni pulgada de tierra inmune a la humedad.

Fácilmente se explicaba la abundancia de la malaria. Bajo un torrencial

aguacero llegué a la capital, de noche, cruzando sus calles como ríos desbordados.

Al amanecer, pude acercarme, en un momento de intermitencia, al Atrato

rumoroso, lento y profundo. Era fácil explicarse que hubiera servido de

inspiración a más de media docena de poetas. Las calles y las avenidas de su

caudal convidaban al camino como en un río helado.

Varios días estuve en Quibdó, errabundo y despreocupado,

gracias a unos pesos que habíame obsequiado el colega cirujano. Los mismos panoramas hermosos, la misma afluencia de gente

de color, las mismas enfermedades y la misma miseria herían mis pupilas

asombradas. Tierra que espera la aurora de tiempos mejores, de hombres y

máquinas que sepan transformar en riquezas para todos sus inmensos yacimientos

de plata, oro y platino. Tuve oportunidad de asistir a bailes de negros, de ver

pescar cocodrilos y babillas, de cazar zainos, y otros deportes que allí tienen

el valor de la lucha por la vida. Aislada por completo de la civilización,

Quibdó pasa hambres sin cuento. De vez en cuando, al ritmo preconcebido de

fletadores, llegan las lanchas y canoas cargadas de víveres, queso y carne, que

se venden a precio de guerra.

Los bajos del río Atrato son anegadizos, sembrados de

ciénagas y pantanos. Este inconveniente geográfico impidió que tratara de

seguir de a pie hacia Cartagena, lugar de residencia de mi familia. Derruido

por el cansancio, rotas las ropas y sin programas en la vida, temía volver a

casa, en donde me esperaban cargado de títulos y honores. Seguro de que mi

pasión de vagabundo saltaría todos los obstáculos familiares, tomé un vaporcito

sobre las quietas aguas del Atrato y embriagado por el paisaje olvidé mis temores

de hijo desobediente.

Las márgenes, invioladas aún, se cubrían de una espesa

vegetación. La corriente mansa, hasta el punto de haber lugares en donde las

hojas caídas parecían no andar, se me antojaba un río que de repente se hubiera

quedado sin vida. Escondidos tras la arboleda, al igual que una virgen ruborosa,

se ocultaban los puebluchos; sus moradores, al oír los silbidos del barco,

corrían alborozados a la orilla para saludarnos con las banderolas blancas de

sus dentaduras. Después de varios días de camino, comenzó a insinuarse la

proximidad del mar. Desde muy lejos venía la brisa fresca que se confundía con

el vaho de la vegetación. Todo el mundo estuvo atento al llegar a la

desembocadura: el río, sin aspavientos ni cobardía, se entregaba sumiso, con su

voluminoso caudal, al mar Caribe. Lo pintoresco había quedado atrás, porque el

mar, en su ámbito de gigante, apenas mostraba sus curvadas espaldas durante las

largas horas de viaje. Algunos pasajeros no pudieron resistir el bamboleo de la nave y presas del mareo

permanecieron en sus camarotes; yo, como viajaba de tercera, no tenía aquel

refugio; pero algo más confortable avivaba mi espíritu: cuentos de marineros,

espirales en torno al mar como el corazón de un caracol.

Una noche entramos a Cartagena. La ciudad dormía

displicente, con esa evocación de epopeyas grandiosas de las cuales le queda el

recuerdo en sus murallas. Una honda inquietud me atormentaba. Allí detrás de

los muros, el hogar paterno me esperaba para que rindiera cuentas por mi

vagabundaje.